みなさま、こんにちは!八木研究室博士後期課程2年の伊藤諒です。

10月5日(土)から19日(土)まで、京都大学大学院教育支援機構(Kyoto University Division of Graduate Studies, DoGS)、京都大学教育研究振興財団(The Kyoto University Foundation)、日本学術振興会(Japana Society for the Promotion of Science)より渡航費をご支援いただき、全15日間の海外研究渡航「国際学会PRiME参加+アメリカ・BNLへの短期訪問+ドイツ・KITへの短期訪問」を実施しました。

国際学会PRiME(Pacific Rim Meeting on Electrochemical Solid State Science, 電気化学会秋季大会、米国電気化学会大会 合同大会)は、4年に一度開催される、電気化学分野における世界最大規模の学会です!開催期間は10月6日(日)から11日(金)までの6日間であり、会場はハワイコンベンションセンター(アメリカ合衆国ハワイ州オアフ島ホノルル)でした。発表件数は口頭発表/ポスター発表を併せて4832件に上り、総セッション数は572を数えました。 参加者は世界60ヶ国から集まったようですが、「思ったより日本人参加者が多い!」というのが正直な感想です。(日米韓の電気化学会が主催という裏事情の影響も…?)

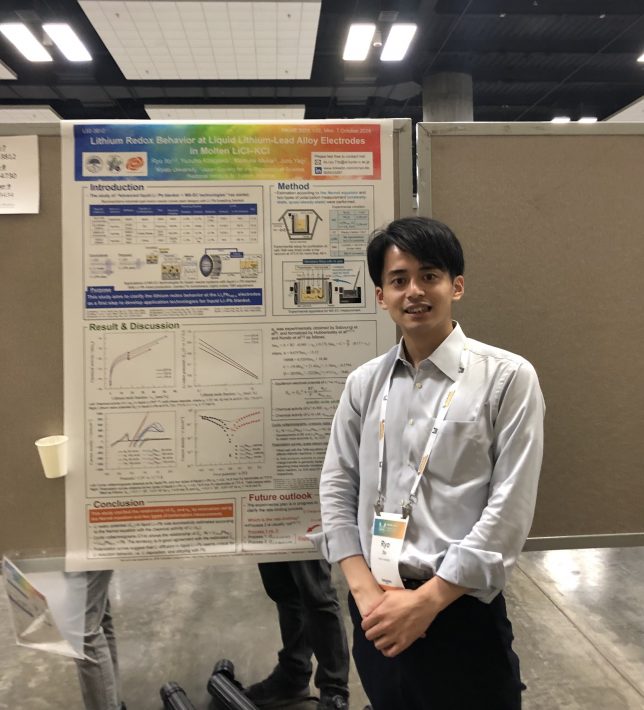

私は、10月7日(月)にセッションL02: MSIL-24(Molten Salts and Ionic Liquids 24, 第24回溶融塩およびイオン液体に関する国際シンポジウム)において2時間の英語ポスター発表を行いました。発表題目は「溶融塩LiCl–KCl中の液体LixPb100-x電極におけるリチウム酸化還元挙動」です。本研究では、Li濃度(xLi)の低い領域(0.1 ≤ xLi ≤ 17 at.%)において、液体Li–Pb中のLi活量(aLi)のxLi依存性を解明し、液体LixPb100-x電極におけるLi酸化還元反応の律速過程を探索しました。

ポスター発表では、10名以上の聴講者と活発な議論を行いました!普段お会いする機会のない産業技術総合研究所の研究員や日本学術振興会海外特別研究員とお話しし、貴重な交流を心ゆくまで堪能しました。議論の内容は、表面不純物被膜の除去を含めた液体LixPb100-x電極の取り扱い手法からLi酸化還元反応における律速反応の特定手法に至るまで、多岐に渡りました。詳しい話については、また自身の論文にてご報告できればと思います!

他研究発表で最も印象深かったのは、カリフォルニア大学バークレー校の溶融塩FLiBeに関する研究です。(主な発表テーマ「溶融塩FLiBeを電解質に用いたAg/AgF参照極の評価」など。)溶融塩FLiBeは、核融合炉液体ブランケット三大増殖材料(液体Li、液体Li–Pb、溶融塩FLiBe)の内の一つであり、MIT発のスタートアップCFS(Commonwealth Fusion Systems)が商用炉ARCの設計に採用する(論文)など、近年注目が集まっています。他方で、毒性の強いBeを含むことから取り扱いが困難であり、未だ研究例は限られているのが現状です。国内では、東京大学において研究実績があり(論文)、固体Beに範囲を拡張すれば、量子科学技術研究開発機構において加工設備が運用されているようです(論文)。私自身、当研究室における研究活動では残念ながら縁がなかったですが、博士号取得後、ぜひ溶融塩FLiBeを電解質とした電気化学技術開発に取り組んでみたいです!

ちなみに私は2024年の4月より、本研究室に加えて溶融塩電気化学分野の野平研究室のミーティングにも参加し、月に数回、研究発表をさせていただいております。PRiMEにも野平先生を初めとする先生方がいらっしゃり、ご挨拶させていただきました。また博士後期課程の王さんとは、会場付近のビーチを一緒に散策し、会場1階の展示ホール前にて記念写真を撮りました!

次にアメリカ・BNL(Brookhaven National Laboratory, ブルックヘブン国立研究所)への短期訪問についてです。BNLはニューヨーク州にあるロングアイランドの中部、Brookhaven Townに位置するアメリカ合衆国エネルギー省の傘下の研究所です。設立は1947年のため今年で77周年になりますね。(ラッキーセブンが2つ続いて縁起が良い…?)研究施設としては、数多くの大型加速器を有することが特徴で、物理、生体医学、環境、エネルギー、国家安全保障に関する技術開発を行っているようです!

訪問先の岡村博士らの研究グループには、本研究室の卒業生・坂部さんが所属しています。事前の橋渡し、休日の寝床の提供(と私が体調を崩したために、その看病も。。)、研究所から空港への送迎など、何から何まで大変お世話になりました。初めにこの場を借りてお礼申し上げます。ありがとうございました!

さて訪問では、まず入構ゲート付近にてvisitor researcherとしての手続きを済ませました。通勤については、シャトルバスも出ているようですが、基本的には車が主のようですね。

BNL入構ゲートの様子。写真は引用ですが、訪問当日も青空が広がっていて晴々とした気持ちになりました。坂部さん曰く基本的に現地の天気は良いようです。僕自身、天候は精神衛生の安定に直結すると考えており、根気強さが必要となる研究開発にぴったりの場所だなと思いました。(引用元:Google map)

(別の日本人guest researcherと名前を間違えられるというハプニングがありながらも、 ) Guest, User, Visitor Centerにて受付を無事に済ませた後、グループリーダーの岡村博士にご挨拶しました。そして、研究グループの皆様に、当研究室で開発しているLi純化技術についての英語プレゼンテーションを行いました。グループ員の皆様からは、先進核融合中性子源の液体Liターゲット実機を想定した、配管腐食や窒素濃度基準に関する様々な質問を受けました。質疑応答については、博士論文公聴会を模擬する良い機会となりました!

また坂部さんと共に、BNL内の様々な研究施設(レーザーイオン源LION、電子ビームイオン源EBIS、イオン照射試験に利用されるTandem Van de Graff型加速器、NASA管轄の宇宙放射線研究所NSRL、放射光施設NSLS-Ⅱ、衝突型加速器RHIC)を見学させていただきました。見学前には、個人線量計としてTLDバッジ(日本でのガラスバッジに相当)の貸出手続きを行いました。

見学施設の中で特に印象に残っているのは、Tandem Van de Graff型加速器とNSRL(NASA Space Radiation Laboratory)です。前者では、軽元素の水素(1価のH-1イオン, 最大28.75 MeV)から重元素の金(79価のAu-197イオン, 最大337 MeV)まで幅広いイオン種を用いた材料照射試験が実施されています。後者では、より高エネルギーのイオン照射が可能なようで、最大2.5GeVの水素イオンや最大380MeVのビスマスイオンが照射できます。イオン種に関する選択幅の広さは、加速器用レーザーイオン源を有するBNLならではと感じました。本渡航では見学に留まりましたが、次回BNL渡航時には実験施設を活用し材料照射試験を実施してみたいです!

Tandem Van de Graff型加速器の断面図。高圧の直流電圧が発生可能なVan de Graff装置を、二段階配置(Tandemを意味する, 図内の③と⑨)することにより、最大15MVの加速電圧が達成されます。(引用元:Brookhaven National Laboratory – HP)

最後にドイツ・KIT(Karlsruhe Institute of Tecyhnology, カールスルーエ工科大学)への短期訪問についてです。KITはドイツ・バーテン=ヴュルテンベルク州カールスルーエに位置する、ドイツ最古の工業教育機関を持つ工科大学です。TU9( ドイツ9つの工科大学による大学連合 )の一つであり、THE世界大学ランキング2025では166位となっています!ドイツ国内では総合大学を含めて17番目、工科大学に絞れば5番目のようですね。

(アメリカ・ニューヨークからドイツ・カールスルーエの移動の際、フライトの遅延と欠便、手荷物の紛失に見舞われるアクシデントがありながらも、)無事にKIT北キャンパス内にあるITEP(Institute of Technical Physics, 物理工学研究所)に到着しました。訪問先は、核融合炉トリチウム燃料サイクルの技術開発に強みを持つThomas博士らの研究グループです。本年度の5月にThomas博士、Christos博士らとオンラインでミーティングをさせてもらい、自身の研究分野(リチウム同位体濃縮、液体リチウム合金電極を用いた電気化学技術開発)と先方のマッチングを確認し、本訪問が実現しました。取次にご協力下さったKyoto Fusioneering社のColin博士に深く感謝申し上げます。

滞在初日は、Thomas博士らの研究グループ総勢7名に対して、溶融塩と液体金属を用いたリチウム同位体濃縮研究に関する英語プレゼンテーションを実施しました。かなり緊張しましたが、修士課程時代からの研究開発成果を直接お伝えすることができ、感無量でした!ミーティングでは、KITにおけるリチウム同位体濃縮開発の前任者で、現Kyoto Fusioneering社, Process EngineerのJonas博士とお会いしプラントのエネルギー収支計算を引き継ぎました。Jonas博士、本当にありがとうございました!

発表に用いた英語プレゼンテーション資料の表紙。右下はかつてアメリカ・ORNL(Oakridge National Laboratory, オークリッジ国立研究所)にて実用化された、リチウム同位体濃縮用のLiOH水溶液タンクの写真です。人と比較することにより、タンクの巨大さが一目瞭然です!

滞在2日目は、KITでのリチウム同位体濃縮技術開発に欠かせない、水銀取り扱い施設を見学しました(論文)。本施設には局所排気装置が取り付けられており、大気中の水銀濃度は専用モニターにより常時監視されています。Thomas博士やChrstos博士らと相談した結果、次回研究滞在は2025年4月中旬-6月中旬と決定されました。次回滞在に向けて、日本にてできることを頑張ります!

本海外研究渡航については、京都大学大学院教育支援機構と京都大学教育研究振興財団のHPに報告書が掲載されています(DoGS報告書、KU財団報告書)。ご支援いただき誠にありがとうございました。

末筆にはなりますが、夏頃からの事前準備・時間的余裕の確保・研究室内環境の整備を含めて、本海外研究渡航の遂行にご協力いただきました指導教員の八木准教授と秘書の和田さん、博士後期課程の田宮さん、修士学生の皆様に心より感謝申し上げます。またNIFS・向井准教授には、お忙しい中、渡航計画申請書をご添削いただきました。ありがとうございました。残り1年4か月、愚直に研究開発に取り組みます。改めてよろしくお願いします。