みなさま、こんにちは!八木研究室博士1年の伊藤諒です。

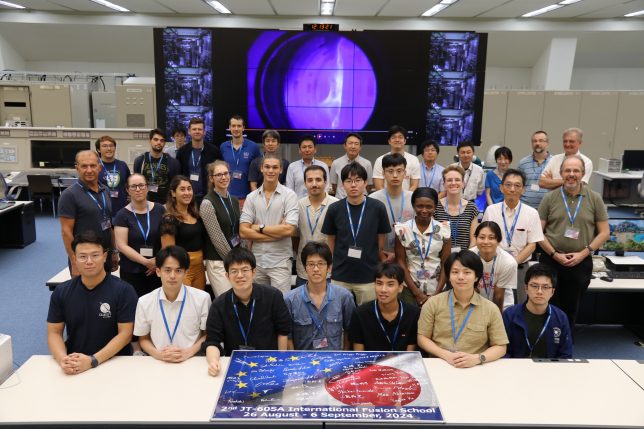

先日、茨城県那珂市などで開催された第2回JIFS(JT-60SA International Fusion School 2024)に参加してきました!

JIFSは日本と欧州の学生及び若手研究者・技術者を対象とした人材育成プログラムです!核融合エネルギーの実現が近づく中、国際コミュニケーション能力の向上を目的として、昨年度より開始されました。主催は日欧の核融合研究開発の主要母体であるQST(量子科学技術研究開発機構)とEUROfusion(欧州の核融合研究機関コンソーシアム)です。

8月26日(月)から9月7日(土)までQST那珂所での講義とグループワーク実習、9月8日(日)から9月11日(水)まで日本の主要施設見学(QST六ヶ所研、東京大学、筑波大学、核融合科学研究所)が実施されました。

QST那珂研の講義では、日本と欧州の著名な教授陣より、核融合プラズマの制御・計測、JET(Joint European Torus;日本語では「欧州共同トーラス研究施設」と言います。)での最新の研究成果、JT-60SA( QST那珂研にある核融合超伝導トカマク型実験装置 )での今後の運転計画など、幅広い内容を教わりました。

個人的に最も興味深かったのは、「装置工学の観点から見たJT-60SAの統合試験運転内容」です。自身の研究にて実験装置を組み立てる際に熱設計を行ったのですが、同様の考え方でJT-60SAが設計されていることがわかりました。 温度域・装置サイズは違うにもかかわらず、思いもよらない共通点が見つかって嬉しい限りでした!

QST六ヶ所研(量子科学技術研究開発機構 六ヶ所フュージョンエネルギー研究所)では、まず研究員の方から、新進気鋭の核融合スタートアップMiRESSOのお話しや、原型炉設計合同特別チームによるJA-DEMO開発の最新情報を伺いました。原型炉戦略に関するグループワークも実施され、意見交換できたことは非常に有意義でした。

また、QST六ヶ所研が推し進める核融合中性子源開発には当研究室出身の見城さんも携わっています。その最新の研究成果はこちらの論文。

夕食の懇親会では、他機関のJAメンバーやEUメンバーと交流を深めました。食文化の違いや日頃の研究生活での悪戦苦闘など、話題は尽きませんでした。お酒を飲みながらざっくばらんに会話するのが、距離を縮めるのに一番効果的と実感しました!

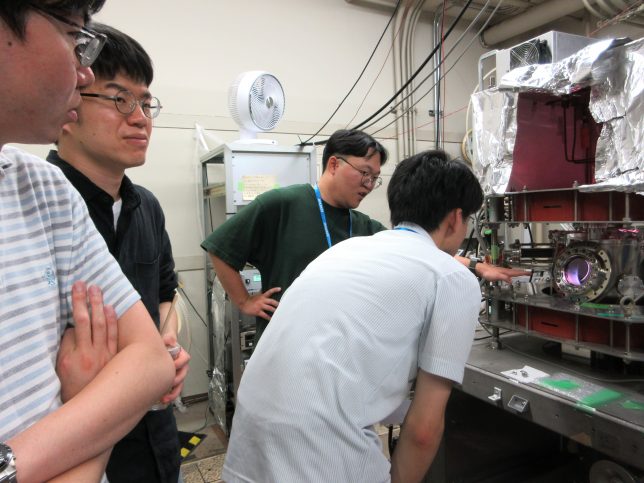

筑波大学では、主に大型プラズマ装置GAMMA 10/PDXやPilot GAMMA PDX-SC、小型プラズマ装置ASPEDASに関する講義と見学が実施されました。キャンパスツアーでは大学図書館横に隣接しているスターバックスでお茶をする機会があり、所属の京都大学とは異なる雰囲気を楽しみました!

そのほか、東京大学ではプラズマ実験装置のUTST、RT-1、TST-2に関する講義と見学(東京大学の有するプラズマ実験装置の一覧はこちら)、核融合科学研究所では主に大型ヘリカル装置LHDに関する講義と見学が実施されました。日本を代表とするプラズマ装置を一気に見回れる機会は非常に貴重で、ありがたい限りでした。

本JIFSにて、日本と欧州が一体となって核融合の研究開発が進展していることがわかり、胸が熱くなりました。また世界各地で活躍している若手研究者と交流を深めることができ、枯れかけていた活力が復活してきました。5年・10年先には、今回の繋がりから何かが生まれるかも…?

来年1月には、JIFS2024の後編として、1週間のEU主要施設見学ツアーが予定されています。夢にまで見たITER建設現場や、欧州の有名プラズマ実験施設を見回れるとのことで、今の内からワクワクが止まりません。次回の参加報告 第2部をお楽しみに!